Quels sont les risques à ne pas déclarer un abri de jardin par exemple ?

Avec son nouveau programme “Foncier innovant », et grâce à l’intelligence artificielle, l’administration fiscale procède désormais au repérage des constructions non déclarées. Quels sont les risques à ne pas déclarer, une piscine, un garage, un abri de jardin par exemple ?

L’expérimentation a tout d’abord été menée dans 9 départements afin de détecter, dans un premier temps, les piscines non imposées. Au regard du caractère probant des résultats obtenus en 2022/2023, le dispositif va être progressivement généralisé sur l’ensemble des départements, et une expérimentation est d’ores et déjà en cours sur la détection des bâtiments non déclarés, ou incorrectement imposés par ailleurs.

Comment fonctionne ce dispositif ?

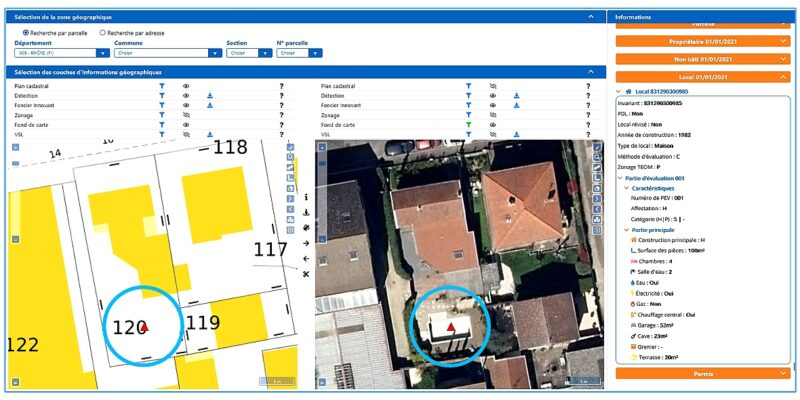

Ce programme recourt à l’intelligence artificielle (IA) pour comparer les images aériennes de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN), consultables sur le site geoportail.gouv.fr, aux déclarations fiscales des constructions des contribuables.

L’application de visualisation permet aux agents de vérifier les détections opérées par les algorithmes d’intelligence artificielle avant la demande de régularisation et la mise en recouvrement au titre des impositions.

Quel est le délai de prescription ? Quels sont les risques en cas de non déclaration ?

Les infractions concernent le plus souvent des travaux réalisés sans autorisation, ou non conformes à l’autorisation obtenue. Ces infractions engagent votre responsabilité pénale et génèrent des sanctions. Le délai de prescription est de 6 ans et démarre une fois les travaux totalement terminés, cependant, comment faire valoir une date de fin de travaux si une déclaration d’achèvement de travaux n’a pas été déposée ? Il vous appartient de justifier la date de fin de travaux, ce qui est particulièrement difficile.

La commune peut également engager votre responsabilité civile dans la limite de 10 ans (toujours à compter de l’achèvement des travaux). Elle peut donc saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de votre construction. Compte tenu des amendes infligées et du risque de rappel de mise en recouvrement au titre des impositions, il est préférable d’être en règle!

En matière de construction non déclarée, vous risquez une amende allant de 1 200 € à 6 000 € par m² construit (article L. 480-4 du Code l’urbanisme)

La question se pose également en matière d’assurance. Face à un sinistre, comment est assuré votre bien si les déclarations ne sont pas conformes aux travaux réalisés ?

Comment régulariser les travaux non déclarés ?

Piscine, abri jardin, garage, terrasses, pergola, surface habitable, etc… n’attendez pas le courrier de l’administration ! Si vous avez fait des travaux sans effectuer les démarches obligatoires de demande d’autorisation, il n’est pas trop tard. Vous pouvez encore régulariser vos constructions et éviter un rappel de cotisation foncière.

Cependant, il n’existe pas de document CERFA destiné spécifiquement à la régularisation de travaux non déclarés. Vous devez effectuer une demande initiale de déclaration préalable de travaux (ou une demande de permis de construire selon le cas), en veillant à ce que les règles d’urbanisme soient favorables aux travaux concernés.

Si vous ne savez pas si vos travaux sont conformes aux règles de droit public ou privé, vous pouvez faire appel à un professionnel en la matière pour savoir si vos travaux sont régularisables en l’état. Et nous pouvons vous aider !

Faire une déclaration auprès des impôts , est-ce suffisant ?

Nous confondons souvent « Régularisation en matière d’impôt », et « Régularisation en matière d’urbanisme ». Il ne suffit pas d’appeler le service des impôts pour régulariser la surface de votre habitation ou tout autre travaux. Vous engagez votre responsabilité tant que la démarche n’a pas été faîte auprès des services d’urbanisme de votre commune. Le fait d’effectuer une déclaration conforme vous permettra de vous mettre automatiquement en conformité auprès de tous les services, y compris celui des impôts.

Pour en savoir plus sur le dispositif “Foncier Innovant” :

https://www.impots.gouv.fr/actualite/1-les-grandes-lignes-du-projet-du-foncier-innovant-afin-de-garantir-une-meilleure